原标题:【庆祝人民代表大会成立七十周年】人民民主之源(三)抗日根据地的人民民主

抗日战争时期,中国共产党把建立抗日民族统一战线与实现人民民主统一起来,建立抗日民族统一战线性质的政权,使抗日民主根据地成为政治民主、民族团结、经济发展、政府廉洁的社会,也使争取新民主主义前途的主张更加深入人心。

高度重视民主选举

▲ 中国共产党高度重视选举在民主政权建设中的重要作用,1937年5月12日,中共西北办事处召开会议通过了《陕甘宁边区选举条例》。条例结合边区具体情况,规定了平等的不记名选举制。

▲ 从1937年5月至1946年3月,陕甘宁边区共进行了三次民主选举。为了让不识字的老百姓也能参加选举,中国共产党使用了很多有创意的办法,其中最为人乐道的就是“豆选”。图为当时陕甘宁边区的投豆选举。

▲1941年1月30日,《陕甘宁边区政府为改选及选举各级参议会的指示信》指出:“民主政治选举第一”。“如果有人轻视选举或者说不要选举,那就是等于不要民主。不要民主,就等于不要革命”。

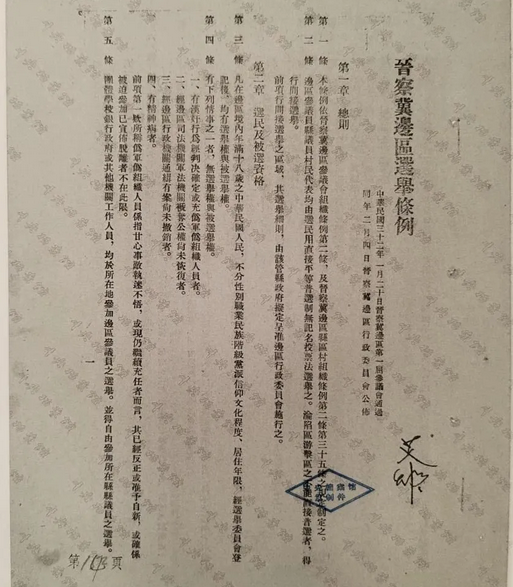

▲陕甘宁边区的民主选举实践成为革命根据地的模范,随后的《晋察冀边区暂行选举条例》《晋冀鲁豫边区县议员选举条例》等规定,推动民主选举在晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥、淮南、苏中等抗日根据地展开。图为1943年1月晋察冀边区第一届参议会通过的《晋察冀边区选举条例》。

政权组织形式

——实行“参议会制度”

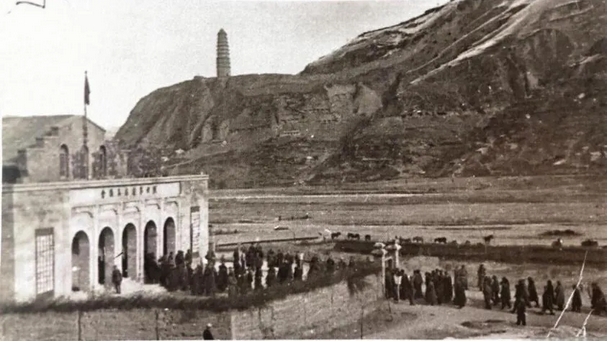

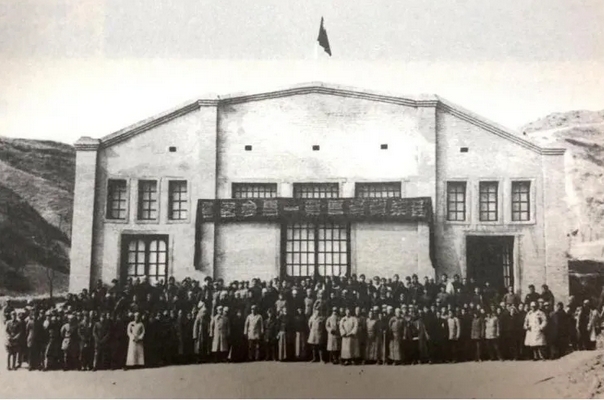

▲抗日根据地的政权组织形式是参议会制度,边区、县、乡参议会议员由选民直接选举。边区参议会是延安时期中国共产党实施民主政治的集中体现,它不仅是民意机关或人民代表机关,还是边区的权力机关,拥有立法、议政、监督权力。图为1939年1月陕甘宁边区第一届参议会参议员合影。

▲陕甘宁边区参议会礼堂建成以后,边区参议会在此召开,参议员们在这里参政议政,人们亲切地称它为“民主之宫”。图为建于1941年的陕甘宁边区参议会礼堂。

▲1943年1月,晋察冀边区第一届参议会在河北省阜平县开幕。图为全体参议员合影。

政权人员构成

——实行“三三制”原则

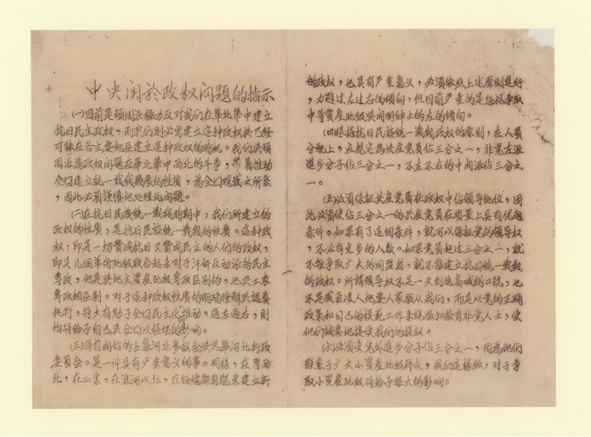

▲为促进抗日民主根据地发展和巩固抗日民族统一战线,中国共产党在边区实行“三三制”民主政权制度。1940年3月,中共中央发布的《中央关于政权问题的指示》明确提出:“根据抗日民族统一战线政权的原则,在人员分配上,应规定为共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。图为《中央关于政权问题的指示》。

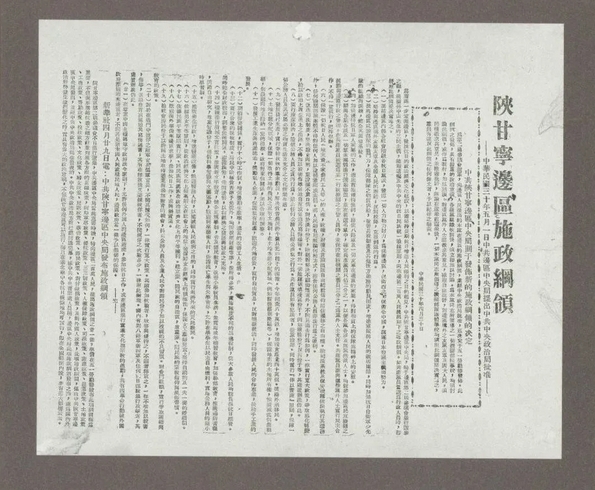

▲1941年5月,中共中央批准颁布的《陕甘宁边区施政纲领》,明确规定根据地政权的人员构成实行“三三制”原则。