文/邓世专 李欣宇

随着北京市老龄化程度的加深,养老服务需求日益增长,养老中介机构应运而生。养老中介机构作为连接老年人和养老服务机构的重要桥梁,已成为养老生态系统中重要的市场参与者,其发展状况直接影响到养老服务的质量与效率。

近年来,北京市养老中介机构数量快速增长,尤其在“互联网+养老”政策推动下,涌现出大量线上平台和线下咨询中心。2024年,人力资源与社会保障部将“养老中介机构”纳入新职业分类,推动其专业化发展。尽管如此,养老中介服务仍处于探索阶段,多数中介机构未纳入民政部门统一监管体系,缺乏资质审核标准,存在服务碎片化、专业能力不足、政策落地难等问题,亟需系统性优化,使养老中介机构真正成为老年人安享晚年的可靠“引路人”。

本文通过分析北京市养老中介机构的现状,揭示存在的问题与隐患,并提出相应的对策建议,以期为完善养老服务体系提供参考,最终通过政策引导、技术升级和行业自律,实现北京市养老中介机构可持续发展。

一、北京市养老中介机构现状

养老中介机构又称养老顾问、银发顾问,作为新兴职业,近年来在政策支持与市场需求推动下快速发展。由于传统的家庭式养老模式在现代社会经济压力下难以为继,老年人的偏好也正在发生转变,促使养老机构在各地试点并推广新养老模式。在这个市场中,中介机构充当经纪人的角色,引导老年人及其家庭获得合适的服务,有时还提供辅助交通或现场协助。

(一)北京市老年人口与养老市场

截至2024年末,北京市60岁以上的老年人口超514万,占常住人口的23.5%,平均每天净增800人,预计“十五五”期间,这一比例将超过25%。2024年发布的《北京市养老机构行业发展报告》显示,北京市养老机构总数达578家,床位10.9万张,入住老年人近4.5万人,平均入住率45%,其中,80岁以上及失能失智老年人占比高达91.57%。虽然“9064”模式下机构养老(4%)、社区养老(6%)和居家养老(90%)是目标,但2024年北京市民政局关于养老服务的调查显示,超过99%的老年人仍然倾向于居家养老,机构养老的比例不足1%,而85.5万名80岁及以上的老年人中有95.3%更喜欢居家养老服务。

(二)北京市养老中介机构市场结构及功能定位

养老中介机构的主要职能是为老年人提供信息、撮合服务,帮助其在众多养老服务供给方中筛选适配选项,部分中介还延伸服务链条,提供咨询、陪访、评估、签约及后期跟踪服务。目前市面上活跃的养老中介机构已超过200家,服务涵盖北京市全部16个区,主要集中在城区和周边养老机构较密集地区。这些机构多采取线上线下结合的方式运营,通过小程序、微信公众号、第三方平台等实现信息展示与咨询引导。北京市养老中介机构可分为三大类:一是民营养老中介机构。北京市有数十家中小型民营养老中介机构,提供信息推荐、现场访问和合同促成服务。由于养老机构入住率低,这些养老中介机构的转化率较低。二是政府主导的平台。2023年6月上线的北京养老服务网汇集了580家养老机构、1959个助餐点和1454个服务站,实时显示11万张床位的空余情况,并支持在线预约和签订合同。在上线后8个月的时间里,该平台注册用户超过23000名,促成了46400个服务连接,展现了统一数字中介平台的可扩展潜力。这表明,中心化的数字中介机构能够实现规模化和高透明度,远超分散的私营机构。三是社会企业和非政府组织。新兴社会企业和志愿者组织有时可以充当低成本的中介机构,尤其对弱势的“高龄”老年人(80岁以上或残疾老人)而言。

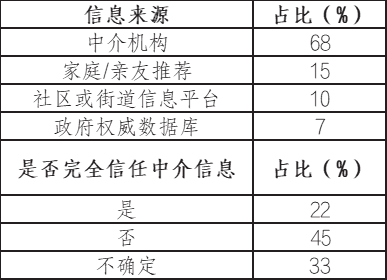

养老信息来源与养老中介信任

(三)北京市养老中介机构收入模式和服务创新迭代

北京市养老中介机构收入模式主要有以下三种。一是赚取佣金,通常每次安置收取3000元至5000元。如一家名为“北京老年网”的中型中介机构每月处理40-50个咨询,但最终转化率不足两次,反映出行业整体转化率在2%-5%之间。平均每次转化佣金收入为3200元,扣除两名员工的工资和交通费后,净利润率徘徊在5%左右,导致现金流紧张。二是居家护理转介。由于机构护理接受度较低,许多机构转而将换管、洗澡等服务转介给到家护理人员,这已成为其主要收入来源。三是增值服务。一些中介机构提供优质的陪同访问、医疗护送服务或短期试住服务,并直接向老年人或家庭收取个性化套餐费用。总之,北京市养老中介机构不断进行服务模式创新迭代,形成“线上平台+线下网点”双轨运营体系,典型案例如“安心养老网”日均咨询量突破3000人次,部分机构推出养老经纪人制度,提供个性化定制服务。

二、北京市养老中介机构存在的问题隐患

由于养老中介机构发展尚处于初级阶段,监管滞后、服务能力不均等问题日益突出,亟需引起重视。目前,北京市养老中介机构存在的问题主要有:

(一)供需错配与商业模式脆弱

人们对居家养老的文化偏好使机构转介成为一种不可靠的收入来源,当政策激励或公众情绪发生变化时,养老机构可能会面临需求冲击,同时老年人养老需求也具有不确定性。养老中介机构良莠不齐,部分中介存在虚假宣传、信息不透明等问题,部分中介机构为追求佣金收入,有意夸大宣传、隐瞒不利信息,诱导老年人入住并不符合其实际的养老机构,导致老年人难以获取真实、全面的养老机构信息,影响其决策,导致供需错配。北京市养老中介机构商业模式脆弱。一是佣金压力,在北京的高成本环境下,平均3000元的佣金很难覆盖人工和营销成本,迫使机构不得不提高客户价格或降低服务质量以维持偿付能力。二是高昂的运营成本,租金、员工工资和数字营销费用会削弱利润率,对于缺乏规模经济的小型机构而言问题尤其严重。

(二)服务质量参差不齐和信任度不足

中介机构在人员素质、服务能力、职业操守等方面参差不齐,行业准入门槛过低,导致恶性竞争频发。同时,缺乏统一服务标准,用户对服务质量无法客观评估与反馈。北京市养老中介机构服务质量参差不齐,表现在有些机构服务不达标,有些不道德的机构可能会不顾客户需求推荐佣金更高的服务。一些私营养老中介机构为了追求利润,将政府资助的公共场所用于为家装或保健品做广告,并经常向居民推广这些产品,大大降低了居民对养老机构的信任。调查显示,超过68%的老年用户在选择养老机构过程中“主要依赖中介介绍”,其中有超过45%的用户“对中介提供信息的真实性存在怀疑”。

(三)监管体系存在盲区与安全隐患突出

目前,针对养老中介机构的法律法规尚不完善,监管机制不健全,导致部分中介机构违规操作,损害老年人权益。北京市养老中介机构的快速发展超过了全面监管框架的发展速度,缺乏监管可能对弱势老年人造成伤害。监管体系存在盲区,主要表现在养老中介机构资质审核标准缺失,抽样调查显示38%的北京市养老中介机构未公示服务资质。2023年12345市民服务热线数据显示,涉及养老中介机构的投诉中,45%为“推荐机构收费不透明”。还有机构通过“预存费用享折扣”等话术诱导老年人高额储值,最终卷款跑路。2021年的“夕阳红中介”虚假宣传案,涉及金额超2000万元。还有部分顾问为完成指标,盲目推荐未备案的“黑机构”。如2024年因消防不达标被查处的大兴区某养老驿站,此前曾被多名顾问推荐,暴露出审核漏洞。

三、对策建议

(一)完善法律法规强化监管

制定专门针对养老中介机构的法律法规,明确其准入条件、服务标准和监管机制,保障老年人合法权益。加快《北京市养老服务条例》等法规的出台,明确养老中介机构的法律地位、准入标准、运营规则和惩戒机制,完善跨部门联合监管机制。

(二)引入制度规范与行业引导的“双轮驱动”模式

鼓励成立北京市养老中介行业协会,制定服务标准和职业道德规范,引导企业加强从业人员培训、建立服务备案和信用档案制度。设立老年人投诉热线、调解机制和司法援助绿色通道,支持公益机构对中介服务进行监督评价,强化对老年人的法律援助。

(三)鼓励创新服务模式和提升队伍专业化水平

在创新服务模式方面,一是推广“顾问+科技”融合服务,开发智能问答机器人辅助基础咨询,释放人力以聚焦复杂个案。如延庆区试点的“AI顾问”已覆盖80%常规问题咨询,人工服务效率提升50%。二是试点“时间银行”互助机制,鼓励低龄老人通过提供顾问服务积累积分,兑换未来照护资源,缓解人力短缺。三是探索“顾问+护理员+志愿者”联动模式,延伸适老化改造、法律咨询等增值服务,构建全生命周期支持体系。在提升养老中介机构队伍专业化水平方面,一是实施资格认证制度,将养老中介机构纳入职业技能目录,要求持证上岗;二是完善培训体系,联合高校、行业协会开设养老中介机构研修班,重点强化法律风险防范(如预付资金监管)、心理健康干预等实务能力。

(四)建立信息公开平台提升透明度

建立统一的养老服务信息平台,公开养老机构的服务内容、收费标准、评价等信息,方便老年人查询和比较,减少信息不对称。

(五)加强数字治理和数据保护

通过API(应用程序编程接口)将民营养老中介机构整合到北京养老服务网络中,实时更新服务内容,同时保持隐私控制。加强数据安全协议,执行符合GDPR(欧盟《通用数据保护条例》)的数据加密和用户同意要求,对所有数字中介机构进行年度第三方安全审计。(作者邓世专系北京建筑大学城市经济与管理学院副教授,李欣宇系北京建筑大学城市经济与管理学院硕士研究生)